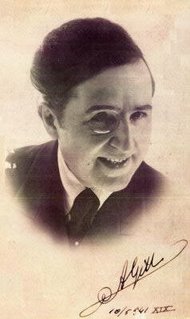

Il 20 marzo 1949 un attacco cardiaco stronca la vita di Irving Fazola, considerato il miglior clarinettista di jazz di New Orleans della sua generazione. Il musicista ha trentasette anni. È nato infatti il 10 dicembre 1912 proprio a New Orleans, la città dove ha vissuto i maggiori trionfi e dove è morto. Il suo vero nome è Irving Henry Prestopnik, troppo complicato per un artista. Dovendosi scegliere il nome d’arte lo prende in prestito dalla storpiatura anglofona delle tre note musicali Fa Sol e La. Inizia a suonare il pianoforte da bambino, ma quando frequenta le scuole medie alla Warren Easton High School passa al clarinetto. Considerato un piccolo talento, a soli quindici anni suona da professionista nei Little Collegians di Candy Candido. Milita poi nelle orchestre di Louis Prima, Armand Hug, Sharkey Bonano, Ben Pollack, Augie Schellang, Gus Arnheim e Glenn Miller. Nel 1938 viene assunto dall’orchestra di Bob Crosby, con la quale rimane fino al 1940. Proprio nell’orchestra di Crosby improntata al dixieland, ha modo di catturare l’attenzione della critica per il suo stile fluido e ricco di swing e con una splendida sonorità in tutti i registri. Vagabondo e sempre pronto a nuove esperienze tra il 1940 e il 1945 suona con le formazioni di Jimmy McPartland, Tony Almerico, Claude Thornhill, Muggsy Spanier, Teddy Powell, Georg Brunis, Louis Prima e Leon Prima. Alla fine della seconda guerra affianca al lavoro dal vivo nei locali un’intensa attività alla radio e continua a lavorare assiduamente fino a quando il suo cuore cede.